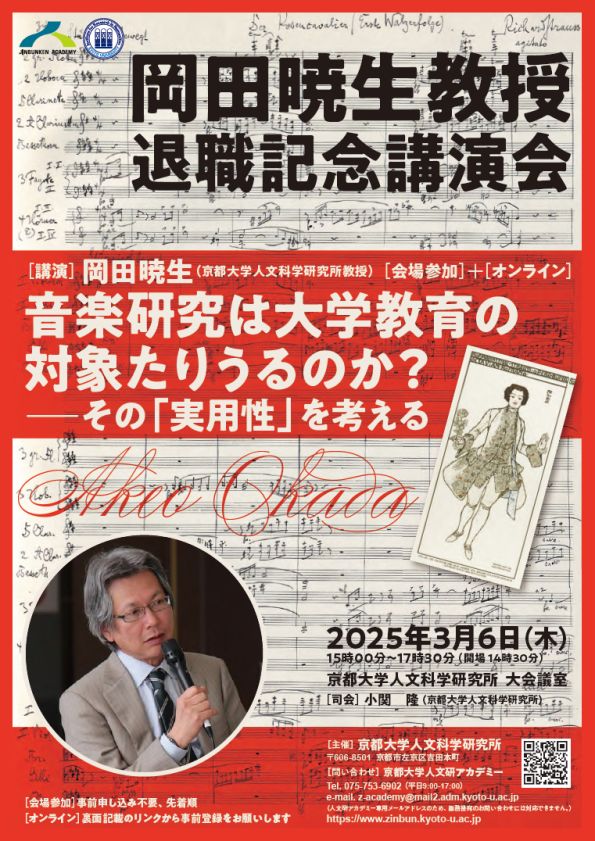

3月6日(木)15時00分~17時30分(14時30分より開場)、京都大学人文科学研究所 本館4階 大会議室 + Zoomオンラインにて、岡田暁生教授退職記念講演会『音楽研究は大学教育の対象たりうるのか? —その「実用性」を考える』が開催されます。講演:岡田 暁生(京都大学人文科学研究所 教授)。司会:小関 隆(人文科学研究所)。対面・オンラインともに無料。

- 対面での参加の場合:事前申し込み不要・先着順。

- オンライン(Zoom Webinar)視聴ご希望の場合:

以下のリンクから事前登録をお願いいたします。

https://zoom.us/webinar/register/WN_brOooqddS-eJBuWA82zQUA

ご登録いただいたメールアドレスに追って視聴用URLが送付されますので、セミナー当日は視聴用URLにアクセスをお願いいたします。

日本で音楽研究はあまり大学における教育研究の対象とは思われていないようです。それはあくまで個人の趣味であり、気晴らしであり、いいところ「教養科目のひとつ」という位置づけが一般的ではないでしょうか。今や実学一辺倒に傾斜しつつある今日の大学において、「一般教養科目」の居場所すらどんどん狭められつつあることは周知の事実です。この趨勢にあって音楽研究など、真っ先にリストラ対象になりかねません。確かに音楽研究は直接の実用性はもちません。戦争を終わらせることも出来なければ、病気を治すことも出来ない。しかし「実用性」の枠を少し広くとってみましょう。音楽とは空気を震えさせる芸術です。見たところそれはただの空気振動の遊びに見える。しかし振動とは気配です。極めて抽象的なかたちで音楽には、社会の欲望や不安の振動が露呈されるのです。人々を共振動させるのです。その意味で音楽を研究するとは「社会の気配を読み解くこと」にほかなりません。それを不要不急とは言えないでしょう。この意味で音楽研究もまた十二分に「実用性のある教養」たりうるのです。